守護勞動之光

聚焦權益保障

中央廣播電視總臺央視綜合頻道

《今日說法》欄目

“守護勞動者”系列報道播出了

山西省晉城市檢察院

辦理的一起行政檢察監督案

“都是一樣的結果

都是抓住我弟弟那一句話

反正我也不計劃干了

就當我曠工吧

就都是因為這一句話

然后不予認定工傷的”

折翼的27歲

2020年4月14日深夜,家住山西省晉城市區的劉原芳正準備休息,突然接到弟弟出車禍的電話。她和丈夫急忙趕往事發地,然而途中交警再次來電告知,弟弟劉偉已經離世,這噩耗讓劉原芳幾乎暈厥。

交警稱,當天19時54分,劉偉騎著電動自行車停靠在公交車站旁的馬路邊休息。一輛公交車進站時,劉偉突然連人帶車倒向公交車。

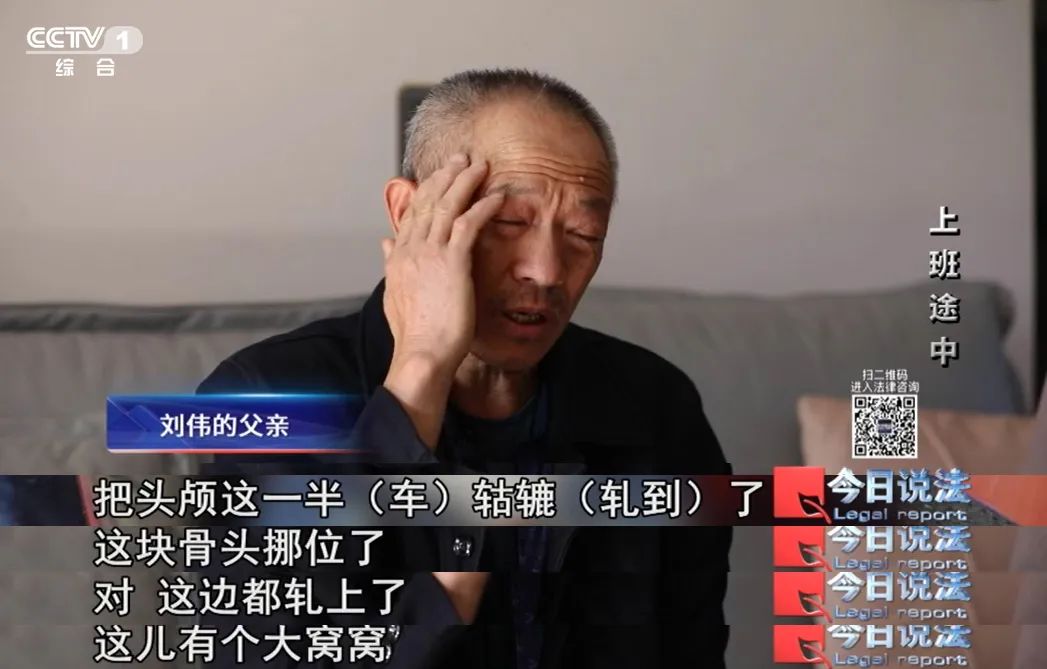

經交警現場勘查,劉偉倒下后,身子先蹭到公交車后側門,隨后滑落到地面,頭部剛好被公交車后輪軋到。公交車司機察覺異常后立刻停車,并撥打了120急救電話。救護車趕到時,劉偉已經沒有了呼吸,被送往醫院后確認死亡。

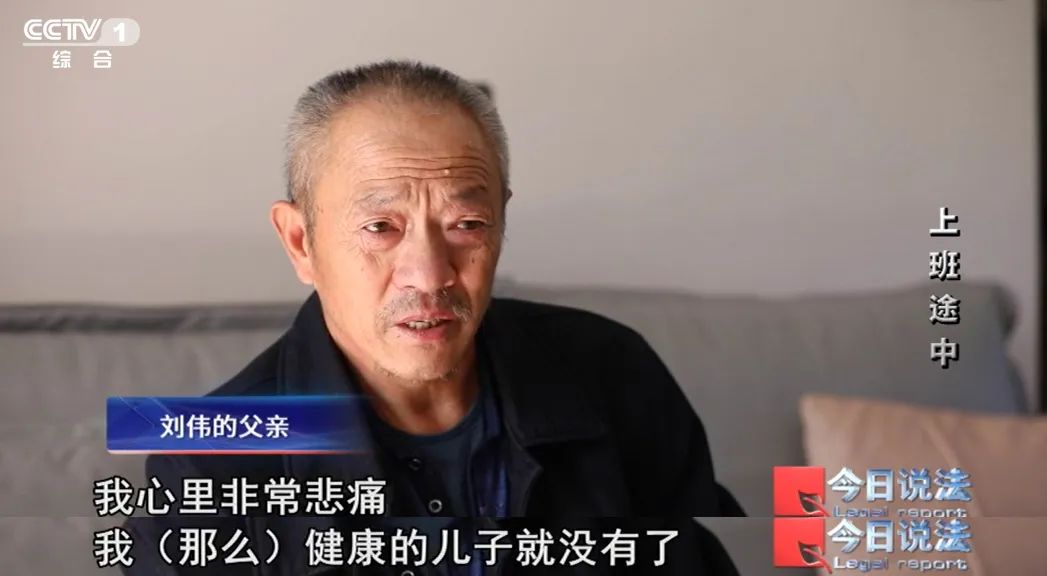

劉偉出生在山西晉城鄉下,父母以種地為生,家庭并不富裕。出事前一個多月,27歲的他剛在晉城市區一家電子廠找到工作。那時,劉偉和女朋友正打算找個合適的時間,安排雙方父母見面,著手籌備婚禮,家里也已裝修好婚房。

這場突如其來的意外,讓家人悲痛萬分,他們想知道停靠在路邊休息的劉偉為何會突然倒地,以及事故的責任到底在誰。

工傷認定屢遭駁回

維權陷入迷局

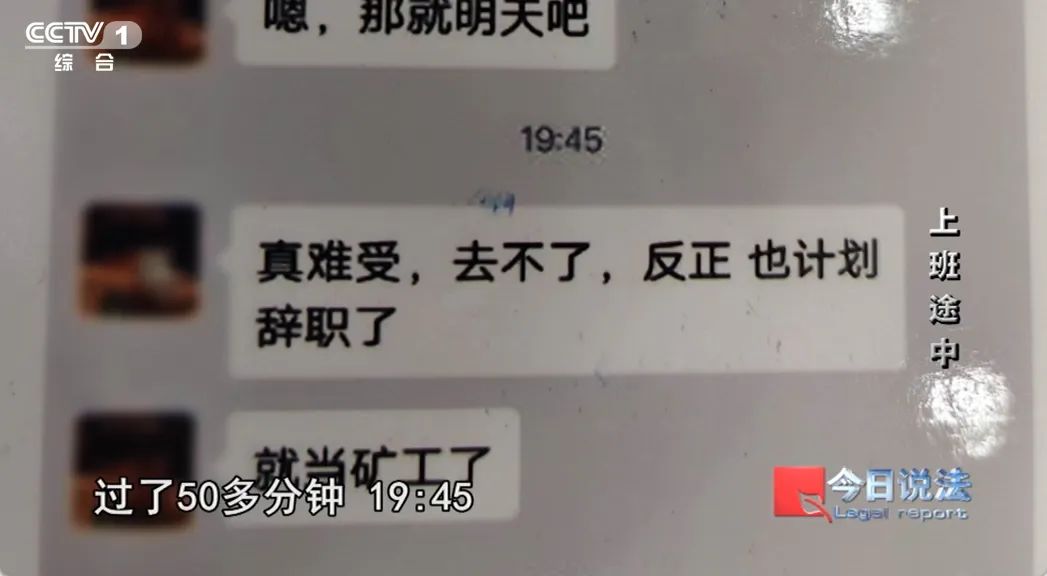

在深入調查過程中,民警從劉偉的手機聊天記錄里發現了關鍵線索。事發當晚劉偉需上20點的夜班。18時51分,他在微信上向單位負責人請假調班,但未獲批準。19時30分,他從家里出發去上班,沿途監控顯示他騎車多次不穩。19時45分,劉偉到達單位門口,再次給單位負責人發微信稱身體不適無法上班,還提到計劃辭職,就當曠工處理。

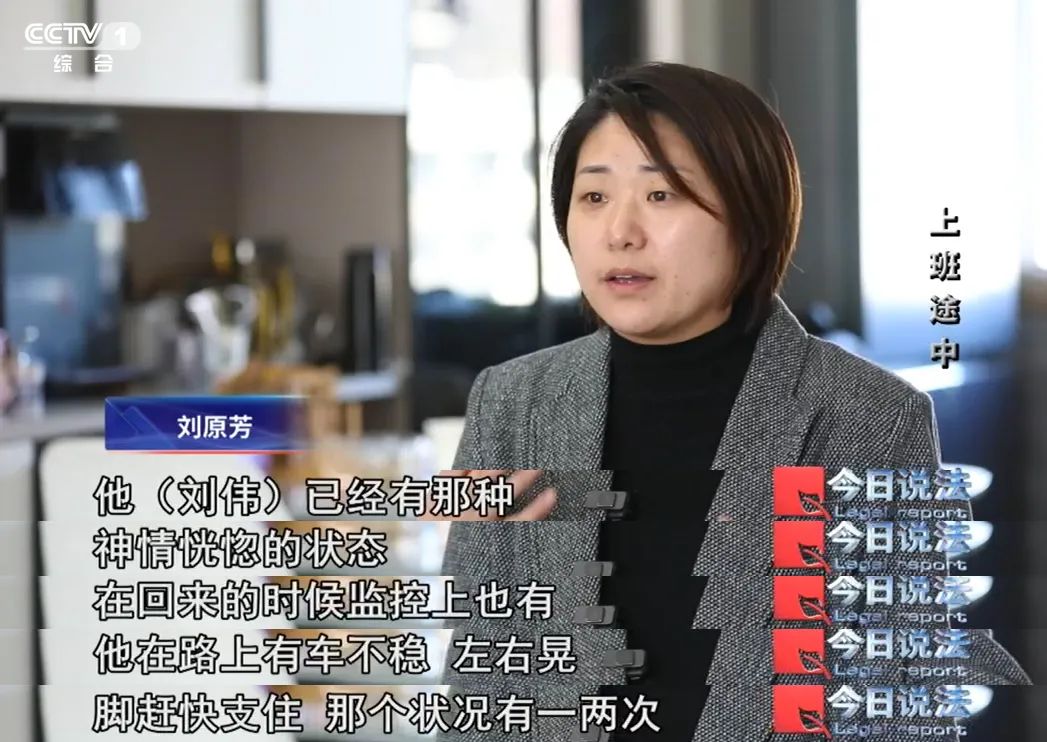

19時53分,他出現在回家路上的交通路口,車輛依舊多次打晃。19時54分,他騎車來到事故地點并停靠在馬路邊。10秒鐘后,肇事公交車駛來,隨后劉偉倒地被軋身亡。結合微信聊天記錄以及騎車不穩的公共視頻畫面,劉偉家人和交警部門懷疑他可能是由于突發疾病倒地出事。但因尸體已經下葬,無法進行解剖,倒地原因最終未能確定。

根據法律規定,上下班途中發生交通事故,非本人主要責任可認定為工傷。劉偉家人希望交警認定事故責任,但由于未明確事故原因,交警部門無法出具事故責任認定書。

無奈之下,劉偉家人將公交車司機和晉城市公共交通有限公司告上法庭。經過兩級法院的審理,因交警部門未出具事故責任認定書,庭審期間原被告雙方也未提供新證據,法院無法判斷雙方主次責任,基于公平原則,最終判定公交車一方承擔50%賠償責任,賠償劉偉家人52萬多元。

官司結束后,劉偉家人向山西省晉城市人力資源和社會保障局提出工傷認定申請,卻被駁回。人社局代理律師后來在法庭上指出,從劉偉與單位負責人的微信溝通記錄可知,19時45分劉偉到達單位門口后,在請假未果的情況下向負責人發送“真難受,去不了,反正也計劃辭職了,就當曠工了”的信息,說明他從這一時刻起,就沒有了上班的主觀意愿,且當晚單位出勤記錄也顯示異常。

基于此,人社局認定劉偉從單位回家的行程不屬于“上下班途中”,不能認定為工傷。劉偉家人認為劉偉出門是為上班,只是身體不適才返回,雖然說了一句賭氣的話,但不應否認他出門上班的初衷,然而意見未被采納。

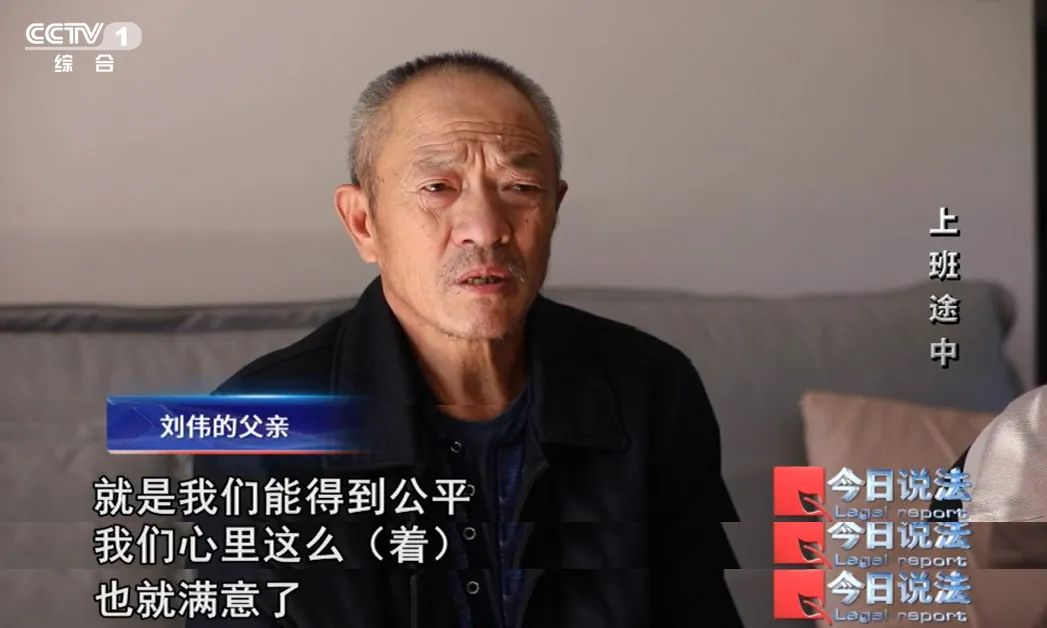

劉偉家人對此難以接受,只能再次打起官司,但一審、二審、再審均敗訴。三輪審判中,法院均認為劉偉主觀上無上班故意,出事不在“上下班途中”,不能認定為工傷。一系列判決讓劉偉家人陷入迷茫,他們不知是判決錯了,還是自己不占理。

維權迷局終迎暖陽

2022年年底,劉偉家人向山西省晉城市人民檢察院求助。經過綜合分析,檢察官認為,劉偉當日從住處前往單位,目的顯然是去上班,其折返行為系因突發身體異常所致。雖然當事人曾表述“就當曠工了”的言論,但這明顯是在身體不適且請假未果的情況下所說的氣話,不能據此否定他當天上班的主觀意愿。

劉偉從單位往家返應是“上班途中”的延續,與此前以上班為目的去往單位的行為,在過程上具有不間斷的連續性,應當作為一個整體進行評價,認定為“上班途中”。按照規定,劉偉的情況應當被認定為工傷。該意見被提交給晉城市人民檢察院檢委會討論,得到了檢委會的支持。

2023年3月,檢察院向山西省晉城市中級人民法院發出再審檢察建議書。法院采納了建議,對案件進行再審。同年12月,法院撤銷之前的判決,責令當地人力資源和社會保障局于判決生效后的60日內,作出劉偉為工傷的認定。

2024年2月,山西省晉城市人力資源和社會保障局作出了劉偉為工傷的認定。2024年8月,有關工傷待遇全部得到落實。劉偉家人共獲得各項補助金88萬余元,其父母每人每月可領取1000余元的撫恤金。

普法時間

Q1:本案的爭執焦點在于“上下班途中”這一概念的界定,在法律上它是如何規定的呢?

A1:對于上下班途中發生的意外傷害,《工傷保險條例》第十四條規定了七種情形。簡單來說就是勞動者在往返工作場所與居住場所過程中發生的意外傷害。這里面包括個人原因,也可能包括其他原因造成的傷害。在對勞動者進行工傷認定時,這里面有很多具體的一些情形,包括往返工作場所途中,也有工作之前,還有下班以后這個延伸的時間。

Q2:認定“上下班途中”有難度,是不是因為社會生活豐富多樣,難以用一個固定概念來界定呢?

A2:在勞動者往返上下班途中,會有很多不確定的事情發生,當然有社會因素,也有個人因素等等。所以相關法條不可能具體地去窮盡所有的個人或者個案的這么一些情形。這也給法官在具體裁判時留下了一些酌情裁判的空間。

Q3:在工傷認定方面,除了“上下班途中”比較難以認定之外,還有哪些難題需要破解呢?

A3:第一個是“48小時”工傷認定問題。具體來說,就是當事人進入工作狀態,然后發生意外并進行救治。48小時以內發生的,可以認定為工傷,超過48小時可能就不予認定;第二個是遠程辦公,它會模糊我們的工作場所和生活空間,怎樣去認定工傷,就需要立法和司法進一步明確;第三個是通過平臺就業的大量靈活就業人員,他們的這種新型職業傷害怎么去認定,因為他們和平臺的關系究竟是勞動關系、勞務關系還是合作關系,目前還沒有明確的說法。

來源:山西檢察微信公眾號