今年5月8日,陜西省米脂縣檢察院檢察官對米脂縣楊家溝革命舊址保衛科護坡修復情況進行“回頭看”。

今年4月,最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇帶領調研組在榆林調研時,充分肯定了陜西檢察工作,并強調:“加強紅色文物保護,充分發揮公益訴訟等檢察職能,把革命文物保護好、把革命精神傳承好。”

陜西是一片紅色沃土,也是黨的檢察事業的重要發源地之一。2021年,陜西省檢察院部署開展“尋訪革命舊址、保護革命文物、傳承革命精神”專項活動,開啟了一場持續4年的紅色守護行動。今年1月,該院又部署開展“黨中央轉戰陜北革命舊址”專項保護工作(下稱“專項保護工作”),鞏固深化工作成效。陜西檢察干警如何用腳步丈量黨中央轉戰陜北的歷史足跡?如何將紅色基因融入檢察血脈、體現在履職辦案中,書寫新時代法治答卷?近日,記者深入陜北高原,探訪守護革命舊址的檢察故事。

尋訪革命舊址

在溝壑縱橫處叩問初心

1947年3月至1948年3月,毛澤東率中共中央機關輾轉陜北12縣38個村莊的千余公里行程,如今正被陜西檢察干警以公益訴訟之筆濃重勾勒。

在陜西省檢察院副檢察長高潔辦公室的《黨中央轉戰陜北路線圖》上,密布著從青化砭到吳堡渡口的“紅坐標”。“當年黨中央轉戰370天,如今,我們要用‘鐵腳板’丈量清楚紅色家底!”高潔說。

尋訪的“線性”邏輯,體現在對歷史細節的極致追溯。今年3月,綏德縣檢察院開啟了“重走轉戰陜北路”紅色之旅。“山峁間的羊腸小道,當年中央機關摸黑走了好幾天。如今我們尋訪,既是為取證,也是為體悟那份‘存人失地’的戰略智慧。”該院公益訴訟檢察部門檢察官雷瑞芬告訴記者。

記者翻開雷瑞芬的“尋訪手賬”:3月10日,黃家溝舊居,“毛主席舊居”石碑,字跡模糊不清;3月11日,吉鎮駐地舊址存放雜物;3月13日,田莊舊址一孔窯洞窯頂墻皮脫落……這些問題也全部被寫入“綏德檢行公建(2025)4號”檢察建議書中。

5月7日,站在中共中央臨時駐地舊址前,雷瑞芬與文旅部門復查整改時,筆記本上的那些問題已逐一“銷號”——“標識牌已更新,窯洞內雜物清理完畢,但保護范圍劃定還需加快。”

這種“走到、看到、問到”的細致,在靖邊縣檢察院工作中得到更深刻的詮釋。今年3月6日,靖邊縣檢察院與縣文旅局、史志辦成立聯合尋訪團隊,發揮“檢察+行政+公眾”“人大+政協+檢察”機制作用,提前通過調研查詢和考證相關資料27份,調取人大代表建議、政協委員提案195件,調取本地區革命舊址基本情況、保護措施等相關資料29份,摸清舊址的等級、權屬、保護狀況等底數。一周后,這場“尋訪風暴”化作一場熱氣騰騰的座談會,文旅局、退役軍人事務局、史志辦負責人和檢察官“頭腦風暴”到深夜,共同研究探討保護工作的重點難點問題。

“自專項保護工作啟動以來,81次尋訪形成50處舊址的翔實臺賬:青化砭戰役指揮部舊址的周邊環境整治、火石山毛澤東舊居門口道路破損、川口村東渡黃河紀念碑的防護工程……”高潔告訴記者,這樣的尋訪足跡遍布延安、榆林的12個區縣。

保護革命文物

在精準守護中傳承紅色血脈

傳承好紅色基因,保護紅色文物是前提。這既是陜西省檢察機關開展專項保護工作的初衷,也是抓手。

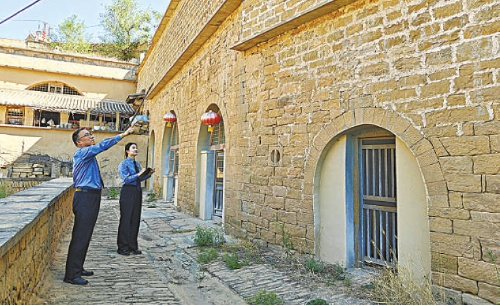

“楊家溝是中共中央轉戰陜北取得光輝勝利的標志點。”5月8日,站在米脂縣楊家溝革命紀念館外,米脂縣檢察院公益訴訟檢察部門檢察官高維成向記者展示已經修復完畢的楊家溝革命舊址的保衛科北側護坡。

“修復前護坡塌陷寬度達兩米,雨水一沖就能看見地基。”楊家溝革命紀念館副館長安鵬指著修繕區域介紹。2021年5月,米脂縣檢察院在開展專項活動中發現,這處全國重點文保單位存在多重保護危機:保衛科護坡坍塌形成安全隱患、院內建筑垃圾堆積破壞歷史風貌、違規攤位侵占文物空間……

經實地勘查、調取檔案后,檢察機關于同年6月向鎮政府、文旅部門送達檢察建議,督促其依法履職。“收到檢察建議當天我們就開了整改會,連夜聯系設計單位編制方案。”米脂縣文旅部門工作人員告訴記者,相關的修復方案在層報國家文物局評審通過后,127萬元專項資金注入,塌陷處被搶救性修復,裂縫采用傳統工藝填補。

一個案子帶動一片治理。在米脂縣檢察院,該院副檢察長馮靜為記者展示了全縣革命文物分布圖。米脂縣人大常委會出臺《關于加強和支持檢察公益訴訟保護紅色資源賡續紅色血脈工作的決議》,以楊家溝革命舊址為核心,輻射周邊21處紅色革命舊址資源,構建起“一地多點”的檢察公益訴訟紅色革命資源保護體系。

不僅在米脂,子洲縣毛澤東舊居群實施窯洞電線穿管保護并配備滅火裝置,佳縣戰役指揮部舊址完成滲水窯洞加固及標識系統更新……

據了解,2021年以來,陜西省檢察機關堅持“一案一策”,精準推進革命舊址保護,在延安、榆林辦理專項保護案件26件,系統性守護黨中央轉戰陜北紅色印記。

傳承革命精神

為檢察鐵軍烙上紅色印記

5月9日清晨,在子長市羊馬河戰役遺址前,從檢40年的子長市檢察院黨組成員、副檢察長王曉霞對著紀念碑,向年輕干警講解1947年那場扭轉西北戰局的經典戰役:“這里的每一寸土地都浸染著革命熱血,我們的職責就是讓后人永遠銘記這種精神。”

在尋訪中體悟光榮歷史、在辦案中加深革命文化體悟、在體悟中傳承紅色基因,這樣的講解,已經成為專項保護工作的常規動作。

作為黨中央轉戰陜北的重要一站,子長市103處革命舊址串聯起西北革命烽火歲月,每一處舊址都見證著革命年代的智慧與犧牲。

“當年彭老總用‘蘑菇戰術’在羊馬河吃掉敵人一個整旅,今天我們也要用韌勁協力啃下遺址保護的‘硬骨頭’。”在修整一新的羊馬河戰役遺址現場,子長市檢察院公益訴訟檢察部門主任白恩龍指著新栽的連翹說。2021年,該院發現遺址保護范圍內存在種植農作物問題,隨即啟動公益訴訟程序。面對土地權屬復雜、事關村民生計等難題,辦案組協調文旅部門、鎮政府和村民達成保護共識,將1900平方米土地劃為保護用地,種下3500株苗木,打造檢察公益訴訟林。

不僅是子長市,記者注意到,目前陜西省三級檢察機關通過專項保護工作將紅色資源保護融入履職實踐:在辦案一線建立臨時黨小組,將革命舊址尋訪列為主題黨日必修課;建立“紅色資源公益訴訟教育基地”,組織文史專家開展黨中央轉戰陜北革命舊址保護專題講座,系統培訓文物保護標準及修繕技術規范;推動地方政府將革命舊址保護納入財政保障體系,構建“檢察建議+長效修復”治理機制,使承載紅色基因的“歷史教科書”永葆鮮活生命力。

如今,蜿蜒于黨中央轉戰陜北的壯闊征程間,一條煥發新生的紅色脈絡正躍動不息——經系統性保護的革命舊址串聯成黨史教育的“活教材”,青石板路上回蕩著檢察公益訴訟守護紅色根脈的生動注解;布展升級的紀念館內,娓娓道來的講解詞中悄然增添了檢察守護紅色革命文化的新故事;而貫通城鄉的紅色研學專線,也為沿線村民帶來了增收的新途徑……這場由檢察機關深度參與的紅色資源保護之旅,既讓革命薪火在法治守護下世代相傳,更使紅色沃土孕育出“檢察+文旅+富民”的振興圖景。

對此,全國人大代表、陜西省甘泉縣橋鎮村黨支部書記樊九平評價:“陜西省檢察機關以法治方式守護精神根脈,創新構建紅色資源保護長效機制,為新時代檢察工作服務大局提供了鮮活樣本。”

“轉戰陜北留下的不僅是戰斗足跡,更是精神路標。我們要將‘尋訪革命舊址、保護革命文物、傳承革命精神’作為政治建設的鑄魂工程,讓紅色文物‘活起來’,把革命精神‘傳下去’,在守護精神根脈中彰顯新時代檢察擔當。”陜西省檢察院黨組書記、檢察長王旭光如是說。