前不久,聊城莘縣一對親兄弟手捧印著“調解持度,人民譽服”的錦旗來到張魯鎮綜治中心,感謝調解員化解了兩家持續10年之久的積怨。兄弟倆特意指著錦旗上的“度”字說道:“咱們工作人員講理、講法、講情時的‘度’把握得真好,我們打心底里愿意聽。”

去年以來,聊城市堅持把綜治中心規范化建設作為“牛鼻子”工程來抓,強化資源整合、力量聚合,推動社會治理效能顯著提升。全市登記信訪總量同比下降23.7%,刑事案件立案數下降22.73%,萬人成訟率居全省前列。

貧困戶深陷網貸困局,兩級綜治中心聯動破局

基層社會矛盾觸發點多、突發性強,而且主體多元、內容復雜,如何堅持和發展好新時代“楓橋經驗”,使“矛盾不上交”實現向“矛盾少發生、不發生”轉變?聊城以“一盤棋”思想作答:創新綜治中心矛盾糾紛多元化解機制,通過政法綜治協同發力、司法行政緊密配合、信訪調解精準對接、職能部門打破壁壘,嚴格按照“調解、仲裁、行政裁決、行政復議、信訪行政三級辦理、訴訟、法律監督”矛盾糾紛化解法治化“路線圖”,實現矛盾糾紛“統一受理、綜合研判、歸口辦理、聯合化解”。

去年6月,以售賣糧油為生的貧困戶張某來到東昌府區鄭家鎮綜治中心求助,稱他的朋友私自用他的身份信息在網上平臺借貸1.2萬余元。張某發現后多次向其索要借款,卻始終無果,無奈下到綜治中心尋求幫助。調解員立刻向張某朋友進行誠信教育,講明利害關系,張某朋友承認借款事實,卻以各種理由拒絕歸還借款,一時陷入僵局。

為盡快解決張某的煩心事,調解員隨即協調區綜治中心申請法律援助。調解員許敏指派辦案經驗豐富的律師侯紀興承辦,當地司法所工作人員全程跟蹤協助澄清事件關鍵。鎮區兩級綜治中心聯動,最終幫助張某挽回1.2萬元損失。

東昌府區綜治中心按照“資源整合、優勢互補”的原則和“規范化、實戰化”要求,整合14個司法所與12家法律服務所“兩所共建”,推動功能互補,實現“1+1>2”效果,形成黨委領導、政府主導、司法行政機關指導、相關部門支持配合、社會廣泛參與的大調解格局。

10年積怨一朝消,法理融情喚回兄弟同心

蔣某林與蔣某聲是親兄弟,10年前,蔣某林的孩子不慎把弟弟家的倉庫引燃,造成近10萬元損失。在商議賠償過程中,蔣某林因家庭困難無法全額賠償,東拼西湊拿出了6萬塊錢。雖然事情已過去多年,但兩人因此一直存在隔閡,盡管家人、孩子多方促和,卻根本不起效果。

近日,蔣某林因家門前一棵自然生長的樹木遮擋了房間光線,于是將其砍掉。這引發了蔣某聲不滿,雙方在爭吵中矛盾升級,直接動起手來。事發后,兩家一起來到莘縣張魯鎮綜治中心求助。

面對情緒激動的雙方,調解員考慮到雙方關系特殊,且隔墻為鄰,力求從源頭消除糾紛隱患,講解法律法規和道德倫理,引導雙方換位思考。起初雙方不為所動,當談到若他們鬧上法庭,對兩家孩子未來發展留下隱患時,兩人開始沉默。

“作為親兄弟,都應站在長輩角度為孩子著想。”調解員趁熱打鐵,耐心勸導教育,兄弟倆逐漸放下怨恨偏見,平和對話,最終握手言和。

10年積怨,就此化解。不久前,兄弟倆手捧繡有“調解持度,人民譽服”的錦旗,來到綜治中心表示謝意。

據悉,目前莘縣已精篩細選48名法官及法官助理、24名檢察官、96名警官與全縣24個鎮街的856個村居對接,開展矛盾糾紛化解工作,推動實現“村內的矛盾糾紛,在村內徹底化解”。全市組建起由6930名調解能手和1628名行業專家構成的調解團隊,以法為墨、以理作準,用心用情解決群眾“急難愁盼”,架起社情民意“連心橋”。

數字賦能治未病,遠水也能解“近渴”

“這些天一直為沒水澆地犯愁,沒想到今天就用上了長江水,真是遠水解了近渴。”2024年6月20日中午,高溫炙烤著魯西北大地,臨清市戴灣鎮水西村村民張力亭正在農田澆地,遠道而來的長江水流向干渴的玉米地,讓他對豐收多了一分底氣。

水西村是戴灣鎮距離放水的南水北調工程最遠的村莊,夏季水源能順暢引入農田,得益于春天做好的準備。

近年來,戴灣鎮每年都會從春季開始提前為灌溉排水做準備,2024年春季共疏浚溝渠2000余米,清理了竹節溝60余處,新打機井11眼,清理被占地邊溝4000余米。開閘放水后,長江水沿溝渠一路暢通到水西村,沿途群眾沒有因為用水問題發生一起矛盾糾紛。信訪、熱線總量的連年下降,歸功于“時令清單治未病”工作機制。

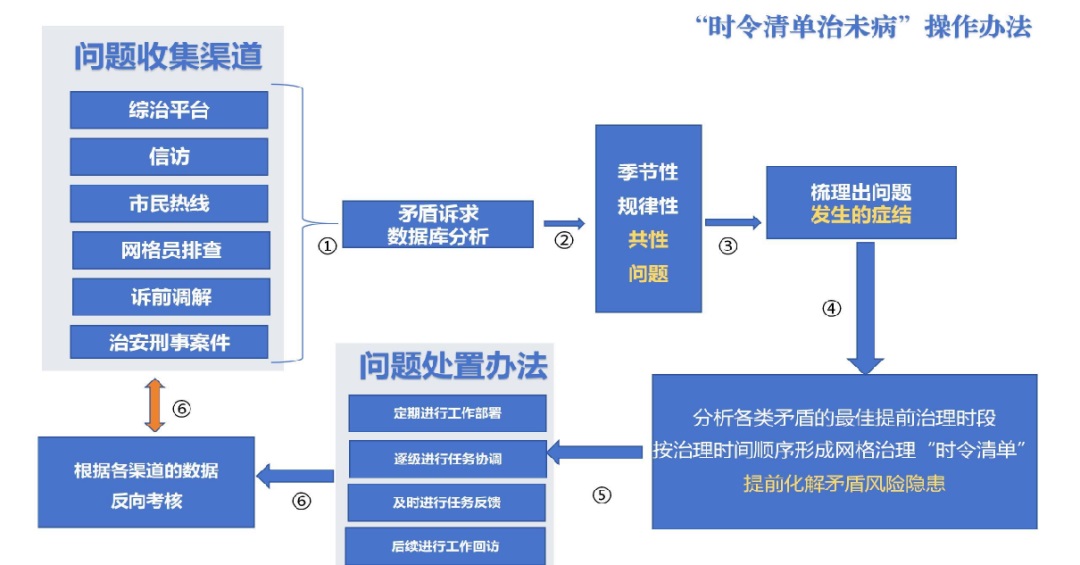

戴灣鎮把近3年的社會治理數據進行匯總,通過綜合治理平臺、12345市民熱線、信訪登記、網格員排查、訴前調解等數據來源,建立自己的“動態問題庫”。通過“AI+人工”綜合分析,梳理出4個季節、24個節氣的72條問題以及問題歸屬部門,為每年的日常工作提供指導和依據。通過持續的實踐探索與技術迭代,這份數據成果逐步升級轉化,催生出“時令清單”工作機制。

時令清單經過1.0版、2.0版本,升級為今天的“時令清單治未病”工作機制,通過科技的力量把風險隱患排查出來,讓科技更好賦能基層綜治工作。