石珊瑚碎枝是否屬于珍貴、瀕危野生動物制品?挖撿、運輸、出售、收購石珊瑚碎枝的行為應如何定性?裁判時如何實現罪責刑相適應?

近日,湛江市中級人民法院對一起涉石珊瑚碎枝案宣判,綜合考慮各被告人在犯罪鏈條上所起作用和公眾樸素認知,分實刑、緩刑、免予刑事處罰、無罪四個層次作出處理。該案是廣東法院首次在全國范圍內認定運輸、出售、收購石珊瑚碎枝行為構成危害珍貴、瀕危野生動物罪并追究相關行為人刑事責任,通過階梯式量刑實現“懲治犯罪”與“引導治理”的有機統一,彰顯了法院用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境的司法智慧與擔當。

查獲大量石珊瑚碎枝

碧波之下,千姿百態的珊瑚構筑起海底“熱帶雨林”。

廣東徐聞珊瑚礁國家級自然保護區內,海浪輕撫間,大量石珊瑚碎枝被推上沙灘——這些由石珊瑚骨骼形成的碎枝,因其獨特外觀和用途,歷史上長期被當地村民用于建筑裝飾。

石珊瑚分泌的碳酸鈣能形成堅硬骨骼,構成了珊瑚礁的主體結構,其不僅是抵御風暴潮的天然防波堤,更是海洋生物棲息的重要家園。

隨著《瀕危野生動植物種國際貿易公約》將石珊瑚納入保護體系,徐聞縣開展打擊收購珊瑚碎枝等違法行為專項行動,推動在當地形成保護珊瑚生態系統的良好氛圍。

然而,仍有不法分子在利益驅使下鋌而走險,對海洋生態資源伸出黑手——2020年6月,兩輛載有約38噸石珊瑚碎枝的大貨車在高速公路上被公安機關查獲,一條挖撿、運輸、出售、收購石珊瑚碎枝的犯罪鏈條由此浮出水面。

運輸、出售、收購石珊瑚碎枝觸法

2019年11月起,周某收購雷州當地村民挖撿的石珊瑚碎枝轉賣給謝某某牟利。次年6月,周某把目光轉向徐聞珊瑚礁國家級自然保護區一帶,委托其在徐聞的外甥馮某某負責收購石珊瑚碎枝,馮某某又轉委托鄧某某負責。

“鄧某某給我們發放白色透明袋,叫我們撿珊瑚礁石。因為白天太曬,加上公安機關查處比較嚴,大家都是晚飯后才去撿,一袋裝滿大概有30斤,能賣15元。”2020年6月中旬,村民黃某某、梁某某趁著夜幕,將珊瑚礁自然保護區內海灘上的石珊瑚碎枝打撈裝袋。

徐聞珊瑚礁國家級自然保護區內海灘上的石珊瑚碎枝

2020年6月21日,在馮某某的帶領下,李某開車到鄧某某存放石珊瑚碎枝的地點裝貨,隨后開車到雷州接上鄺某某,二人輪流駕駛貨車將石珊瑚碎枝運送到謝某某的倉庫卸貨。謝某某收到貨后,安排散工對石珊瑚碎枝進行分揀、包裝后再運到其經營的“新景水族”店附近的倉庫存放。

“我在干活時聽說公安機關在市場抓獲銷售活體珊瑚的犯罪團伙,知道活珊瑚不能買賣,但我們店里的珊瑚礁石比較短小,不清楚這些是否受國家保護。”作為謝某某“新景水族”店的雇員,劉某等3人平日里根據謝某某的安排從倉庫中拿貨、送貨。

石珊瑚碎枝

經鑒定,周某非法出售、謝某某非法收購石珊瑚碎枝45452.5公斤;馮某某、鄧某某非法收購、出售石珊瑚碎枝44645公斤;李某、鄺某某分別運輸石珊瑚碎枝40490公斤、6230公斤;黃某某、梁某某分別非法出售石珊瑚碎枝6615公斤、4350公斤。

徐聞縣人民法院審理認為,謝某某等11名被告人均構成危害珍貴、瀕危野生動物罪,對其11人均判處實刑,并處罰金。一審宣判后,謝某某、周某等9人不服,提出上訴。

在治罪與治理中尋求最優解

為準確了解石珊瑚碎枝,二審承辦法官張春燕深入湛江市農業農村局、自然資源局和廣東海洋大學水產學院等單位調研走訪。

“村民在海灘處撿、挖的石珊瑚碎枝屬于石珊瑚制品,海關在查處石珊瑚外骨骼時亦作為制品處理。”湛江市農業農村局水產養殖管理與資源保護科何科長介紹。

“走進珊瑚礁自然保護區,我們看到海灘邊有大量的石珊瑚碎枝,保護區周邊并無特殊圍護,不遠處可見幾棟用石珊瑚碎枝砌成的房屋。”張春燕走進案發地察看保護區現狀及村民使用石珊瑚碎枝的歷史情況。

法官到案發地了解當地村民對挖撿石珊瑚碎枝違法行為的認知程度及當地對石珊瑚碎枝的使用情況

“石珊瑚屬于國家二級重點保護野生動物,其碎枝看似是無生命的遺存,實則是維系海洋生態平衡的重要一環。這些碎枝在海岸防護、海洋系統循環等方面發揮著不可替代的作用。雖然在海灘上少量挖撿不會對石珊瑚物種造成直接破壞,不會直接導致野生石珊瑚數量、種群減少,但在珊瑚礁自然保護區內大規模撿挖必然會影響石珊瑚相關生態環境。”基于這一認識,張春燕認為,對此類行為仍需用刑法予以規制,但裁判須兼顧生態保護與罪責刑相適應,在治罪與治理中尋求最優解,通過司法引導實現從“被動禁采”到“主動保護”的觀念轉變。

法官了解石珊瑚對海洋生態環境的影響

湛江中院經審理認為,劉某等3名水族店雇員在謝某某的安排下從事取貨和送貨等一般勞務性工作,主觀惡性小,情節顯著輕微危害不大,不應認為是犯罪。其余8人明知石珊瑚碎枝為國家二級重點保護野生動物碎枝,仍非法收購、運輸、出售,其行為均構成危害珍貴、瀕危野生動物罪,但原審判決量刑明顯過重,罪責刑不相適應。

最終,湛江中院對一審判決予以改判,對賣家周某、貨主謝某某判處有期徒刑三年十個月,并處罰金;對參與居間倒賣、運輸的馮某某、鄧某某、李某、鄺某某判處緩刑;對采挖石珊瑚碎枝的村民黃某某、梁某某判處免予刑事處罰;對劉某等3名受雇店員宣告無罪。

一案激活全域守護

該案宣判后,徐聞法院聯合檢察機關在珊瑚礁自然保護區豎立全國首個“徐聞珊瑚礁司法保護令”的標牌,填補了珊瑚礁專項司法保護的空白。在此基礎上,徐聞法院依托珊瑚礁司法保護工作站,與珊瑚礁自然保護區管理局建立“巡查-取證-修復”全鏈條協作機制,通過聯合巡航、增殖放流等舉措,讓受損礁區重現生機。

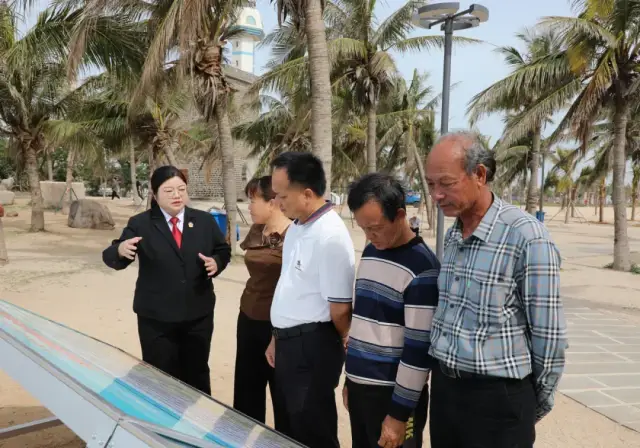

法官為村民講解珊瑚礁司法保護令的由來和海洋生態環境保護法律知識

為實現“辦理一案、護佑一海”的治理效果,湛江中院向徐聞縣農業農村局發出專項司法建議:推動建立農業農村局、公安、檢察、法院、海洋綜合執法機構、自然資源局等七部門“護礁聯盟”,在重點海域布設電子圍欄、水下聲吶等“智慧天眼”,對非法采挖行為實行“初犯教育、重犯入刑”等分級處置。

“現在別說撿石珊瑚碎枝,連游客住店我都會提醒‘別碰海底寶貝’,這可是要擔法律責任的!”漁港海景民宿老板感慨道。徐聞當地形成了“采捕珊瑚必被究”的法治共識。從一紙判決到立體防護,從被動查處到源頭防控,這片我國大陸最南端的珊瑚海洋在司法護航下重現生機。

裁判解析

非法挖撿、運輸、出售、收購石珊瑚碎枝行為的定罪量刑

第一,石珊瑚碎枝能否認定為珍貴、瀕危野生動物制品。《中華人民共和國野生動物保護法》第二條第三款規定:“本法規定的野生動物及其制品,是指野生動物的整體(含卵、蛋)、部分及衍生物。”因此,野生動物“制品”的含義依法已發生變化,這里的“制品”應作擴大解釋,不應限定必須經過某種加工手段獲得的制成品或半成品才認定是制品,野生動物的部分或衍生物均可認定為制品。本案查獲的石珊瑚碎枝是國家二級重點保護野生動物石珊瑚的骨骼,屬于石珊瑚的部分或衍生物,應認定為珍貴、瀕危野生動物制品。

第二,在珊瑚礁自然保護區大規模非法挖撿、出售、運輸、收購石珊瑚碎枝是否構成危害珍貴、瀕危野生動物罪。《中華人民共和國刑法》第三百四十一條規定了危害珍貴、瀕危野生動物罪:“非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的,或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其制品的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產。”該罪侵犯的客體是國家保護珍貴、瀕危野生動物的管理制度,保護的法益主要是生態環境。從該罪的罪名構成來看,無論是非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物,還是非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其制品的行為均要受到法律懲處。周某等8人為獲取不正當利益,非法收購、運輸、出售石珊瑚制品,其行為符合危害珍貴、瀕危野生動物罪的犯罪構成要件。

第三,如何實現罪責刑相適應。徐聞縣海灘上有大量的石珊瑚碎枝,以往當地村民有使用珊瑚礁石、石珊瑚碎枝搭建房屋、裝飾外墻的民俗。綜合考量案發地區的特殊性、犯罪對象的稀缺性和刑罰的目的,結合行為人的主觀惡性和社會危害性,才能有效實現刑罰的公平正義。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理破壞野生動物資源刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條第一款規定,實施該解釋規定的相關行為,在認定是否構成犯罪以及裁量刑罰時,應根據行為手段、對野生動物資源的損害程度,以及對野生動物及其制品的認知程度等情節,綜合評估社會危害性,準確認定是否構成犯罪,妥當裁量刑罰,確保罪責刑相適應;根據該解釋的規定定罪量刑明顯過重的,可以根據案件的事實、情節和社會危害程度,依法作出妥當處理。本案周某等8人的犯罪行為對生態環境的破壞程度與從珊瑚礁上非法采捕活體珊瑚以及直接破壞珊瑚礁的行為有明顯區別,其主觀惡性和社會危害性相較于犯罪對象系活體石珊瑚或直接破壞珊瑚礁的行為有很大差別,如機械適用刑法第三百四十一條和上述司法解釋等相關規定,則量刑明顯偏重。因此,在量刑時還應綜合考慮當地群眾有使用石珊瑚衍生物的歷史事實,群眾對石珊瑚碎枝從隨意使用到受國家重點保護的認知需要一個轉變、適應的過程等因素,酌情予以從寬處理,充分體現罪責刑相適應原則,亦符合社會公眾的一般認知。

專家點評

凝聚司法合力構建人與自然和諧共生

嶺南師范學院法政學院法學系教授韋志明

保護珊瑚礁生態系統是建設海洋強國的重要內容。珊瑚礁生態系統不僅具有極高的生物多樣性價值,在海岸防護、漁業資源和旅游經濟等方面也發揮著重要作用。湛江中院對該案的判決,既堅守生態保護底線,又兼顧當地村民世代形成的生產生活習慣,實現了懲治犯罪、教育群眾、保護生態的多贏效果,生動詮釋了新時代生態環境領域司法“剛柔并濟”的治理智慧。法治是海洋生態保護的重要保障,要讓司法保護真正落地見效,需要創新三個方面的機制:

強化協同保護機制。與自然資源部、生態環境部等部門建立常態化協作機制,實現線索移送、證據固定、判決執行的全程協同,強化對珊瑚礁自然保護區違法行為的全鏈條打擊。針對案件暴露的監管漏洞,向相關行政部門發出司法建議,推動監管完善。

完善教育懲罰機制。堅持從嚴懲處破壞海洋生態環境行為,推動“刑事+民事+公益訴訟”一體化追責,將惡意破壞行為納入懲罰性賠償范圍。推廣“替代性修復+碳匯交易”機制,對無法原位修復的破壞行為,引導違法者通過購買海洋碳匯或參與異地修復項目抵償生態損害;實施“一案一策”精準修復方案,根據案件特點設計差異化修復措施。

深化公眾參與機制。完善破壞珊瑚行為的舉報獎勵制度,鼓勵潛水愛好者、漁民等群體成為“海洋眼線”。簡化環境公益訴訟程序,降低訴訟成本,讓更多社會力量能夠通過司法途徑保護海洋生態環境。充分發揮生態保護巡回法庭立足鄉村、直面群眾的優勢,開展“以案釋法”活動,用鮮活案例警示教育群眾,營造全社會參與海洋生態環境保護的良好氛圍。